Con Daniele Cat Berro abbiamo provato ad inquadrare le alluvioni causate dalle piogge eccezionali di inizio ottobre per capire cosa è successo. Siamo partiti da un’analisi dell’estate che si è conclusa per capire che il riscaldamento climatico e anche la scomparsa dei ghiacciai non sono estranei a questi eventi estremi.

Qui puoi ascoltare la chiacchierata con Daniele in cui ci ha aiutato a capire l’accaduto e scenari futuri

L’estate che si è conclusa

Partendo dai dati nazionali che il l’ISAC (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima) di Bologna raccoglie al fine di proporre statistiche coerenti, l’estate 2020 è risultata la tredicesima più calda dal 1800, cioè da quando sono iniziate le misure diffuse a livello nazionale. Un’estate dal caldo meno estremo, ma non certo fresca: siamo pur sempre in alta classifica e 0,6 °C sopra media del già caldo trentennio 1981-2010. (Negli approfondimenti in fondo a questo articolo avevamo già spiegato come si costruisce la media di riferimento delle temperature)

A smorzare un po’ i toni è stato il mese di giugno, ma poi l’estate si è via via scaldata nella seconda parte e agosto è risultato fra i 10 più caldi nel Nord Italia. Il caldo è poi proseguito con un’appendice notevole in settembre. Nelle prime due decadi è stato un settembre di piena estate, dopodiché è arrivata un’ondata di frescura che ha abbassato la media delle temperature del mese. Si è trattato di un fronte freddo nord atlantico che ci ha fatto repentinamente passare da un’estate tardiva ad un precoce autunno.

Un po’ di freddo non cambia il riscaldamento climatico

Il 26 settembre, ad esempio, a Plateau Rosa sopra Cervinia (3488 m) si è registrata una temperatura massima di -13° C: un record per gli ultimi settant’anni. Questo calo termico di fine mese però non ha ribaltato la situazione: a livello nazionale settembre 2020 è risultato comunque l’ottavo più caldo dal 1800. Anche se quello che ci rimarrà in mente sarà l’ultima decade particolarmente fresca, è in realtà il caldo eccessivo precedente ad essere climatologicamente più rilevante.

Va ripetuto ancora una volta: anche in un contesto di riscaldamento climatico i periodi freddi possono capitare. Semplicemente sono molto più rari. I record di caldo come frequenza sopravanzano di 10 volte quelli di freddo. Ad esempio negli ultimi due anni al Nord Italia abbiamo avuto due mesi più freschi della media e tutti gli altri in media o molto più caldi.

In apertura: erosioni spondali di un rio affluente del Vermenagna, in piena straordinaria, compromettono un’abitazione a Limone Piemonte.(Foto Giorgio Bernardi,

Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime)

Le precipitazioni eccezionali di inizio ottobre

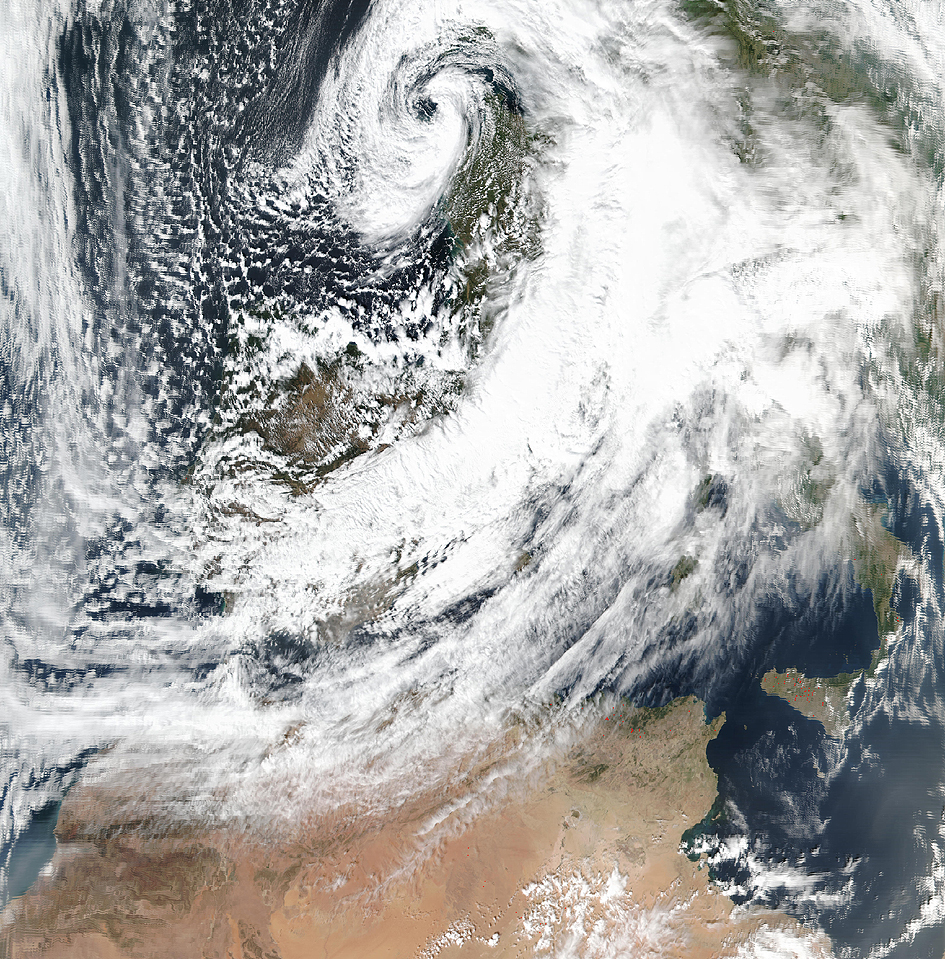

Ad inizio ottobre si sono verificate precipitazioni eccezionali soprattutto sulle zone di confine tra le Alpi marittime francesi, cuneese e ponente ligure, ma anche nell’alto Piemonte. Tra il 2 e il 3 ottobre in meno di 24-30 ore sono cadute impressionanti quantità d’acqua talora pari a un terzo o anche metà delle precipitazioni in media annua di queste zone.

Questo evento estremo è stato causato da un’intensissima perturbazione che ha richiamato scirocco caldo e umido dal mediterraneo verso le Alpi. Il mediterraneo dopo il caldo mese di settembre aveva ancora una temperatura dell’acqua superficiale di 2-3 gradi sopra media causando un’evaporazione più abbondante, dei contrasti termici significativi con l’aria fresca in arrivo dal nord atlantico e fornendo una gran quantità di energia.

Non possiamo attribuire i singoli episodi al riscaldamento globale, però c’è una certa concordia nella comunità scientifica nel ritenere che un mare più caldo ad inizio autunno generi più facilmente delle piogge violente tra settembre, ottobre e novembre. Non possiamo certo dire quanti dei 515 millimetri di pioggia caduti in 12 ore sopra Limone Piemonte possano essere ascrivibili a quei due gradi in più della superficie del mare. Con temperature normali del mare avrebbe comunque piovuto, ma magari un po’ meno.

I dati registrati in occasione di questi eventi estremi di inizio ottobre sono davvero da record (potete ascoltare nel podcast i diversi esempi che Daniele Cat Berro ci ha raccontato). La portata veramente eccezionale è resa evidente dai danni ingenti causati, soprattutto nelle Alpi marittime francesi (si pensi ad esempio all’erosione che ha completamente portato via la strada in ingresso al tunnel del Colle di Tenda). Anche le testate delle valli italiane dello stesso settore delle Alpi sono state colpite da questi nubifragi che in risalita dal mediterraneo hanno svalicato per qualche chilometro anche sul nostro versante. Fortunatamente è stata interessata dai fenomeni più violenti solo una stretta fascia a ridosso dello spartiacque: scendendo verso la pianura del cuneese le piogge sono divenute più ordinarie consentendo alla piena di laminarsi.

Anche l’alto Piemonte è stato fortemente colpito da piogge di intensità eccezionale: in 24 ore sono caduti fino a 600 mm d’acqua, soprattutto nella valle Strona di Omega vicino al lago d’Orta e nel basso Toce quasi allo sbocco nel lago Maggiore.

Un’urbanizzazione sconsiderata aggrava i danni

Con queste quantità d’acqua i disastri sono inevitabili, è evidente. Non si può non dire però che in moltissime situazioni l’urbanizzazione sconsiderata degli ultimi decenni non fa altro che peggiorare la situazione sottraendo spazi vitali al corso naturale dei fiumi.

Bisogna tenere conto che con il cambiamento del clima in corso, eventi che fino a 30-50 anni fa si ripetevano mediamente una volta in un secolo oggi è possibile che si repetano molto più frequentemente: episodi catastrofici che venivano sperimentati nel peggiore dei casi una volta nella vita, ora è probabile che i cittadini di una zona a rischio si trovino più volte in difficoltà a causa di questi eventi.

Anche se non è pensabile rilocalizzare tutto ciò che è a rischio in Italia, si può comunque agire nei casi più problematici intervento localmente con progetti mirati. Un esempio: il ponte Odasso di Garessio (CN), che ha una luce insufficiente per il transito dell’acqua, con dei pilastri in alveo che vanno a bloccare il materiale flottante creando un tappo, per tre volte in poco più di 25 anni (1994, 2016, 2020) ha causato l’impetuosa esondazione del fiume nel borgo storico con enormi danni. Ora il comune ha emesso ordinanza di demolizione in vista della costruzione di un ponte che non presenti più questi problemi.

Anche quest’anno meno ghiaccio in alto: in futuro più danni in basso

I ghiacciai a fine giugno non erano messi male grazie alla buona dotazione invernale, soprattutto per le nevicate di fine autunno 2019, e grazie ad un mese di giugno relativamente fresco. Siamo riusciti ad arrivare fino circa a metà estate con dei ghiacciai coperti da neve residua. Purtroppo il caldo della seconda parte dell’estate ha spogliato i ghiacciai portando, seppur in modo meno estremo rispetto ad anni recenti, ad una situazione negativa del bilancio di massa. (In queste note d’approfondimento trovi la definizione di bilancio di massa)

Sul ghiacciaio del Ciardoney abbiamo avuto una perdita di spessore di -78 cm: se anche in un anno meno negativo di altri, questo è stato il bilancio su un ghiacciaio che è ormai spesso mediamente una ventina di metri, capiamo come ghiacciai di questo tipo siano condannati nell’arco di 20-30 a scomparire completamente. Non dimentichiamo che queste sono le caratteristiche della maggioranza di quelli delle Alpi. Con lo scenario di un riscaldamento di 4-5 gradi (quello che ci si aspetta se non ci saranno interventi decisi e coraggiosi per tagliare in modo significativo le emissioni serra) nel 2100 si salverà qualcosa solo dei ghiacciai più grandi: rimarrà solo un po’ di ghiaccio alle quote più elevate, ma significa meno del 10% del volume del ghiaccio attuale. Avremo qualche cappuccio di ghiaccio che rimarrà sopra i 4000 metri, mentre sotto ci saranno solo pietraie e morene.

Morene e pietraie sono tutti terreni fortemente instabili e facilmente erodibili in caso di piogge intense che cadranno sempre più frequentemente anche a quote elevate andando ad alimentare il trasporto solido a valle e amplificando i danni delle alluvioni. Si pensi che già ora, la notte tra il 2 e il 3 ottobre, con lo scirocco che soffiava dal mediterraneo il ghiacciaio del Ciardoney è stato completamente dilavato da 150 mm di piogge caduti fino 3200 metri!

Per approfondire

Catasto dei ghiacciai delle Alpi. È recentemente uscito un nuovo catasto dei ghiaccia di tutte le Alpi, un lavoro internazionale al quale hanno partecipato anche ricercatori dell’Università di Milano. Sulla base di immagini satellitari riprese a cavallo degli anni 2015 e 2016 dal satellite Sentinel-2 è stato fatto un quadro della situazione: i ghiacciai sono attualmente 4395 per una superficie dell’ordine di 1800 Km² che è diminuita del 14% rispetto al precedente catasto del 2003 e circa 60% in meno rispetto alla metà dell’800 (in coincidenza della Piccola Età Glaciale). Si tratta quindi di un cambiamento già adesso straordinario dal punto di vista territoriale e ambientale a fronte di “solo” 2 gradi in più sulle Alpi nell’ultimo secolo e mezzo. Questa la pubblicazione: Glacier shrinkage in the Alps continues unabated as revealed by a new glacier inventory from Sentinel-2

Ghiacciaio del Ciardoney: qui l’analisi di Daniele Cat Berro e Luca Mercalli del Bilancio di Massa 2020 operato dalla Società Meteorologica Italiana il 17 settembre.

Alluvione del 2-3 ottobre al Nord-ovest: si consiglia di leggere il report completo a cura di Valentina Acordon, Claudio Castellano, Daniele Cat Berro, Luca Mercalli.

Raccolta fondi pro-sentieri danneggiati dall’alluvione del 2-3 ottobre. L’alluvione ha creato forti danni all’alta Valle Gesso, ha cancellato 2 km di strada per San Giacomo di Entracque, ha sfondato il ponte di Terme di Valdieri e ha distrutto ampi tratti della strada per il Valasco. Anche la rete dei sentieri ha subito ingenti danni: tutte le passerelle per superare i corsi d’acqua sono crollate, la segnaletica cancellata e in molti tratti i sentieri sono franati. Gli operatori e i gestori dei servizi di accoglienza turistica hanno deciso di impegnarsi per la ricostruzione, affiancando le amministrazioni locali e l’Ente parco. Per questo hanno indetto una raccolta fondi.

RUBRICA A CURA DI:

La Società Meteorologica Italiana è la maggiore associazione nazionale per lo studio e la divulgazione di meteorologia, climatologia e glaciologia. È un’associazione scientifica senza fini di lucro e opera su tutto il territorio nazionale conservando stretto legame con la Società Meteorologica Subalpina che ne è socio fondatore nel territorio alpino occidentale, Francia e Svizzera incluse. SMI promuove ed incoraggia lo sviluppo e la conoscenza delle scienze dell’atmosfera in Italia. Appartiene a UniMet (Unione Meteorologia Italiana) ed all’European Meteorological Society.

Scheda partner